キッチンカー(移動販売車)で開業する場合、一番重要なポイントが、保健所で営業許可を取ることです。

保健所と聞くだけで、「なんとなく難しい・・」というイメージがあるかもしれません。

しかし、営業許可の概要や申請・検査の流れを把握し、事前に保健所へ相談することでスムーズに営業許可を取得できます。

この記事では、キッチンカー(移動販売車)の営業許可を取るために知っておくべき情報と申請・取得までの手順を解説します。

どうしたらキッチンカー(移動販売車)営業許可を取得できるか、具体的な方法を解説していますので、ぜひ最後までお読みください。

| 監修者 行政書士 |

フードトラックカンパニー行政書士事務所代表。年間330台以上のキッチンカーの営業許可をサポート。営業者の夢の実現を全力で応援し、全国の保健所との信頼関係を大切にしながら、キッチンカーに関わる許認可業務に特化している。プライベートではペット栄養管理士の資格を取得。

| 監修者 キッチンカー開業コンサルタント |

キッチンカー開業を志す方々の夢を形にする専門家。メニュー開発から車両選定、出店計画、開業資金の計画まで、キッチンカー開業に必要な全てをワンストップでサポートします。フードトラックカンパニーの豊富な実績とノウハウを活かし、成功への最短ルートを共に描きます。

目次

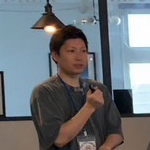

キッチンカー(移動販売車)の営業許可に関する必須知識4選

キッチンカー(移動販売車)の営業許可は、保健所の定める基準を満たすことで取得可能です。保健所での検査に合格するために、最初に知っておくべき必須知識を四つ紹介します。

1.飲食店営業の許可を取得する

2021年5月末まで、キッチンカーの営業許可は、販売するメニューによって「飲食店営業」「菓子製造業」「喫茶店営業」に分かれていました。しかし、2021年6月1日から、販売メニューに関係なくキッチンカーの営業許可は、「飲食店営業」の営業許可へ統一されました。

営業許可の有効期限は5年間なので、5年ごとの申請・更新が必要となり、更新の際には所定の更新料が発生します。また、キッチンカーの営業許可は1台ずつ必要です。例えば、会社などで3台のキッチンカーを運営する場合には、3台分の営業許可を取得しなければなりません。

2.出店地域の保健所で営業許可を取得する

キッチンカーの営業許可申請は、出店予定の地域を管轄している保健所で行います。他で仕込み場所がなく、出店地域が一つの都道府県の場合は、基本的には、キッチンカーの保管場所(車庫の場所)を管轄している保健所へ申請します。

二つ以上の都道府県の場合、例えば、東京都内在住の人が千葉県内でキッチンカーの出店を予定している場合には、東京都内の保健所ではなく千葉県内の保健所で営業許可証取得の申請手続きをしなければなりません。

また、都道府県によって一つの営業許可証で都道府県内全域で出店できる場合(一円営業可能)と、一つの営業許可で県内一部地域のみで出店できる場合とがあるので、注意しましょう。一円営業ができない場合は、県内のエリアごとの保健所でそれぞれ営業許可を取得しなければいけません。

一つの営業許可で一円営業可能な地域には、東京都・大阪府・愛知県・千葉県・北海道などがあります。

福岡県で営業する場合

- 福岡市内で出店する場合 ⇒ 福岡市保健所へ申請する

- 北九州市内で出店する場合 ⇒ 北九州市保健福祉局へ申請する

※福岡市と北九州市の両方で営業する場合、両方の保健所(保健福祉局)で営業許可を取得することが必要です。

福岡県全ての地域でキッチンカーの販売をするためには、5箇所での営業許可取得が必要となります。

福岡県のように一つの営業許可で特定の地域のみ出店可能な場合には、出店可能な地域が変わることがあるので、最新情報を各保健所で確認してから申請しましょう。

参照:【2025年4月更新】改正食品衛生法施行に伴いキッチンカー営業許可の範囲が変更になった都道府県一覧

3.許可取得には食品衛生責任者資格が要る

キッチンカー(移動販売車)の営業許可を取得するためには、「食品衛生責任者資格」が必要です。営業許可申請に必要な書類の中に、食品衛生責任者資格を持っていることを証明するものが含まれているので、保健所への申請前に食品衛生責任者資格を取得しなければなりません。

キッチンカーは飲食店の一種なので「調理師免許」が必要と思う人もいるようですが、キッチンカーの開業には「食品衛生責任者資格」があれば調理師免許は不要です。私も勝手に調理師免許が必要と思って、心理的なハードルを上げてしまっていましたが、実際には不要でした。

「食品衛生責任者」は施設において食中毒や食品衛生法違反を起こさないように、食品衛生上の管理運営を行うことが目的で、食品を扱う営業を行う場合、営業許可を受ける施設ごとに1名以上「食品衛生責任者」を置かなければならないと全国で定められています。

食品衛生責任者資格は講習会参加で取得可能

「食品衛生責任者資格」は、飲食業の経験の有無に関係なく各都道府県で開催される「食品衛生責任者養成講習会」に参加すれば、その日のうちに取得可能です。日程によっては満席になる講習日もあるので、早目に申し込むことをおすすめします。

【講習内容】 公衆衛生学1時間/衛生法規2時間/食品衛生学3時間|合計6時間

【受講料】 1万円程度(都道府県ごとに異なる)

【受講日】 随時開催(各都道府県の食品衛生協会ホームページなどで確認できます)

食品衛生責任者資格は全国共通なので、一度取得すれば他の都道府県でキッチンカーを出店する際に再取得する必要はありません。食品衛生責任者資格については、以下の記事で詳しく解説しています。

» キッチンカー(移動販売)運営に必要な資格は2つ(食品衛生責任者・営業許可)!取得方法を徹底解説!

一部の資格保有者は申請のみで食品衛生責任者資格を取得可能

下記の資格を持っている人は、講習会に参加することなく申請のみで「食品衛生責任者資格」を取得できます。詳細については、最寄りの保健所に確認しましょう。

- 栄養士

- 調理師

- 製菓衛生師

- と畜場法に規定する衛生管理責任者

- と畜場法に規定する作業衛生責任者

- 食鳥処理衛生管理者

- 船舶料理士

- 食品衛生管理者、もしくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者

4.地域によって合格基準に細かい違いがある

以前はキッチンカーの営業許可取得の基準が都道府県ごとに異なっていましたが、2021年6月の改正食品衛生法施行に伴い、保健所での検査合格基準が全国共通になりました。しかし、現在でも細かい条件が申請地域によって異なる場合があります。

<地域ごとに条件が異なる例>

- キッチンカーで行える仕込み調理の調理工程が異なる

- 給水・排水タンクの大きさで販売できるメニュー数が異なる

など…

キッチンカーの車両を購入してから、自分の出店地域の合格基準を満たしていないことが判明すると、改装のための余計な費用も時間も必要になります。そのような事態にならず、スムーズにキッチンカーの営業許可証を取得できるよう、出店予定地域を管轄する保健所に実際に申請する前にあらかじめ相談することをおすすめします。

私自身も、キッチンカーの営業許可証に関する知識ゼロの状態から開業準備を進めましたが、保健所の担当者に何度か質問することで申請・検査に一発で合格し、キッチンカーが納車された翌日には「飲食店営業許可証」を取得できました。

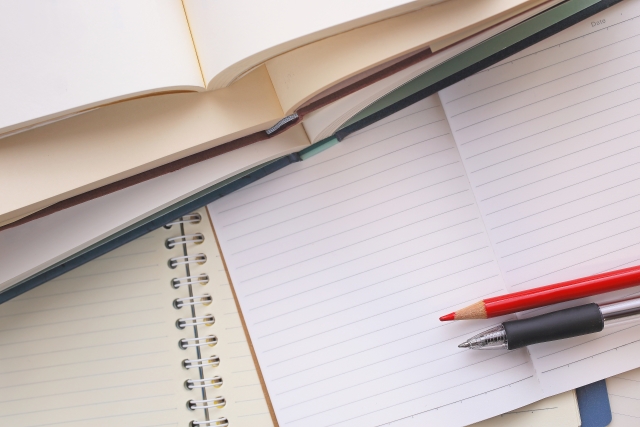

キッチンカー(移動販売車)の営業許可証取得までの4ステップ

キッチンカー(移動販売車)の営業許可証を取得するまでにやるべき工程は大きく4ステップに分かれます。それぞれのステップについて、具体的にやるべき内容と注意点について、実際に私が経験したことを踏まえて解説します。

1.保健所に相談し許可証取得の条件を把握する

キッチンカーの営業許可証を取得するために、まずやるべきことは保健所に相談に行くことです。目的はキッチンカーの営業許可証取得にむけてやるべきこと(申請に必要なこと)を把握することです。その際には、出店地域を管轄する保健所に行きましょう。なぜなら、キッチンカーの営業許可証を取得するための基準は全国共通ですが、細かい点で地域ごとに異なる場合があるからです。

極端な話、何も分からなくても保健所に行って「キッチンカーを開業したいと思うのですが、何も分からないので、どのような手順が必要か教えてください。」と相談しても大丈夫です。実際に私はその状態で保健所に相談しに行きました。特にホームページなどでの情報公開に積極的でない地域の場合は、直接保健所に行くことでネットにはない資料をもらえる可能性もあります。

ただし、後に変更しても問題ないので「販売予定のメニュー」「出店予定地域」だけは決めていきましょう。これらの情報によって、営業許可に必要な条件(キッチンカーに設置すべき設備・申請書類など)が異なるので、保健所職員のアドバイス内容も変わるからです。

私の場合は、「パフェ・アイスクリーム・クレープなどのスイーツメニューとコーヒー・紅茶などのドリンク類を〇〇市内で販売する予定です。」と伝えました。このようにザックリした内容で良いので、メニューと出店予定地域については自分なりの考えをまとめて保健所を訪問することをおすすめします。

2.合格基準を満たしたキッチンカーを発注する

保健所での聞き取りによりキッチンカー営業許可証取得の条件を把握したら、合格基準を満たすキッチンカーを発注します。車の専門家でない限りは、中古のキッチンカーはおすすめできませんので、キッチンカー専門店での購入をおすすめします。キッチンカー販売店を訪問する際には、保健所で入手した資料などを持参して、合格基準を満たした車両を間違いなく注文しましょう。

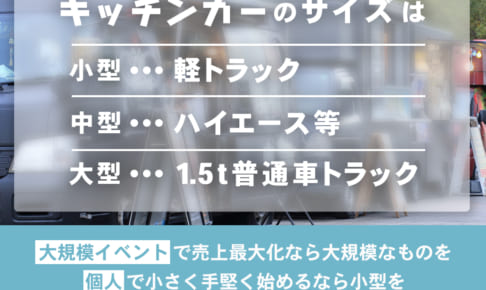

私の経験上、キッチンカー専門店のスタッフであっても、営業担当の中にはキッチンカーについて詳しくない人がいます。そのような人に当たったときには、専門的なことが分かる人にも商談に加わってもらうか、担当を変更してもらうなどの対応が必要です。キッチンカーの購入方法やサイズごとの特徴の違いは、以下の2記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。

» キッチンカーのサイズは3種類!特徴・車種・価格を徹底解説!

3.飲食店営業許可申請書類一式を準備する

キッチンカーは発注から納車まで1~2カ月程度の時間がかかることが珍しくありませんので、この期間を利用して保健所での検査時に提出する申請書類一式を準備しましょう。どのような書類が必要になるかは、検査を受ける保健所に確認しましょう。例えば、東京都の場合は以下の書類の提出が必要です。

- 営業許可申請書

- 施設の構造及び設備を示す図面(2通)

- 営業の大要

- 許可申請手数料

- 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)

各書類は一度記入したものを保健所の窓口で確認してもらうことをおすすめします。事前に書類の準備を完璧にしておくことで、実際に検査を受けるときに余計な手間と時間をかける必要がなくなるからです。私自身も、キッチンカーの納車を待つ間に、申請書類の準備と保健所での確認を済ませていましたので、検査日は何の問題もなくスムーズに合格できました。

4.キッチンカーを保健所に持ち込み検査を受ける

キッチンカーが納車されたら速やかに保健所に車両を持ち込み営業許可証取得のための検査を受けます。検査日程はあらかじめ保健所と決めておくことが必要なので、納車日が確定した時点で保健所に連絡して検査日時を確定させておきましょう。事前にしっかり保健所と打合せができていれば、キッチンカー設備・申請書類共に合格基準を満たしているはずです。

設備または申請書類に不備があると、再検査・再提出が必要となり余計な日数がかかってしまいます。検査に合格すると、2週間ほどで営業許可証が発行されます。ただし、私がキッチンカーの営業許可を取得したときは、営業許可証発行前であっても営業することが可能でした。この点については、実際に検査を受ける際にご自身で確認してください。

私の場合は、事前に検査合格に必要な設備を把握し、合格基準を満たしたキッチンカーを購入しました。さらに、納車待ちの間に保健所での事前チェックを受けて必要な申請書類を完璧にそろえた上で、検査日も納車の翌日に設定していました。その結果、納車日の翌日には保健所での検査に合格し、さらにその翌日からキッチンカーを営業できる体制を整えていました。

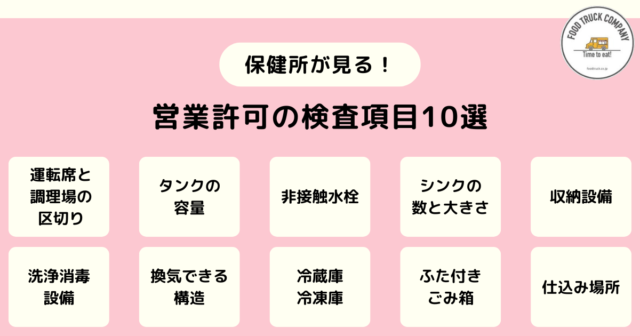

キッチンカー(移動販売車)の営業許可検査で保健所が見る項目10選

キッチンカー(移動販売車)の営業許可証を取得するために保健所で実施される検査では、あらかじめチェックされる項目が決まっています。具体的にどのような項目が調べられるかについて、注意点も含めて解説します。

1.運転席と調理場が完全に区切られているか?

食中毒を防ぐため、調理場は衛生管理が徹底されていなければいけません。そのため、運転席と調理場が別の空間として区切られている必要があります。

トラックタイプのベース車両にキッチンボックスを乗せる形で製作されるキッチンカーの場合は、気にする必要はありません。しかし、エブリィやハイエースなどのバンタイプの車両を改装したキッチンカーの場合、運転席と調理場が分かれていないことが多いので対応が必要です。

キッチンカーのベース車両として人気があるクイックデリバリーも、運転席と調理場を区切る対策が必要です。特に中古車両でこの点がクリアされていないと、余計な改装費がかかってしまうので購入前の確認が欠かせません。

2.既定容量の給水・排水タンクを設置しているか?

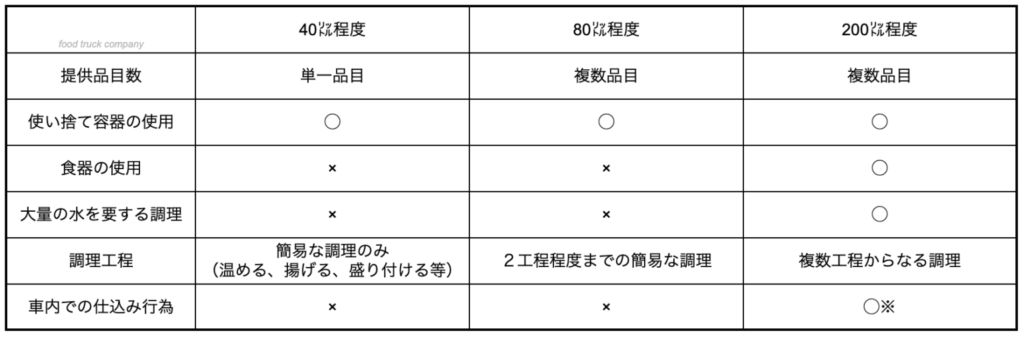

キッチンカーの場合は、自由に水を供給・排出できないので、衛生を保つために十分な容量の給水タンク・排水タンクを設置する必要があります。2021年6月に施行された改正食品衛生法により、40リットル程度・80リットル程度・200リットル程度の3種類に統一されました。

タンクの容量によって、異なるメニュー数や調理工程の規定が設けられています。

<給水・排水タンクが40リットル程度>

- 簡易な調理のみ(温める・揚げる・盛り付けるなど)を行える

- 単一品目のみ取り扱える

- 使い捨て食器を使用する

- キッチンカーでの仕込み調理は不可

<給水・排水タンクが 80 リットル程度>

- 大量の水を必要としない2工程程度までの簡易な調理を行える

- 複数品目を取り扱える

- 使い捨て食器を使用する

- キッチンカーでの仕込み調理は不可

<給水・排水タンクが 200 リットル程度>

- 大量の水を必要とする調理を行える

- 複数の工程からなる調理を行える

- 複数品目を取り扱える

- 通常の食器/使い捨て食器の両方を使用できる

- キッチンカーでの仕込み調理が可能

下記の表にまとめてみました。

チェックポイント

【提供品目数の違い】

給水・排水タンクの容量によって、提供可能な品目数が異なります。単一品目の場合は、クレープならクレープ1品で1カウントされ、1メニューだけ提供可能です。したがって、ドリンクなどを同時に提供することができません。複数品目の場合は、からあげ+ポテト+ドリンクなど、複数のメニューを1台のキッチンカーで提供可能です。

「複数品目」となっている80リットルと200リットルでは、ともに品目数無制限ということではなく、保健所によっては「キッチンカーに搭載された設備で調理可能な程度の複数品目」であったり、「調理工程の範囲であればメニューの制限なし」であったり、という違いがあるので出店予定地域の保健所への確認が欠かせません。

【提供容器の違い】

給排水タンクの容量によって、提供に使える食器が異なります。40リットルまたは80リットル区分で営業許可を取得したキッチンカーでは、すべてのメニューを使い捨て容器で提供する必要があります。これは、キッチンカーで食器を十分に洗浄できないからことが理由です。全国ほとんどのキッチンカーが使い捨て容器で料理を提供していますので、多くの人がイメージしやすいでしょう。

200リットル区分で営業許可を取得したキッチンカーでは、洗浄可能な食器を再利用して使用できます。一般的な飲食店と同じ食器類の運用方法でとなり、持続可能な社会という側面からも普及が望まれるところですが、まだまだこれからです。

【大量の水を要する調理とは?】

キッチンカーに200リットル程度の給水・排水タンクを設置することで「大量の水を必要とする調理」を伴うメニューが提供可能となります。具体的には、ラーメンやうどんなどが「大量の水を必要とする調理」を伴うメニューに該当します。

タンクの容量に限らず、ラーメンやうどんを認めていた都道府県もありましたが、改正食品衛生法の施行後は、この規定に従うことが必要になりました。したがって、営業許可を取得するためには、200リットル程度の給水・排水タンクを備える、レトルト麺を使う、汁なし担々麺・汁なしうどんのような大量の水を使わないメニューに変更する、などの対策が必要です。

ただし、キッチンカーは空間が限られている上に、200リットルタンクはなかなかサイズも大きいので、ラーメンやうどんを販売したい場合は、今後を考えた上で給水・排水設備を整えましょう。

【40リットル、80リットル、200リットル 調理工程のちがい、車内での仕込みは可能?】

2021年6月の改正食品衛生法施行後は、200リットル程度の給水・排水設備を備えた状態で、営業許可を取得したキッチンカーでは、全国の都道府県で「車内での仕込み調理」が可能になりました。ただし、「車内でどこまでの仕込みが可能か?」ついては、都道府県ごとに異なる可能性があるので、出店予定地域を管轄する保健所への確認が欠かせません。

※車内での仕込み行為については、「必要に応じて給湯器を設置する」など、提供したいメニューの調理工程や品目数の関係上、都道府県ごとに推奨する設備が異なる場合があります。

3.非接触水栓を設置しているか?

キッチンカーの手洗設備には、手洗い後の再汚染が防止できる水栓を設置していることが求められます。一般的な手を洗う手順は以下の通りです。

一般的な手を洗う手順

- ハンドル部を回して水を出す

- 殺菌のできる洗剤で手を洗う

- ハンドル部を回して水を止める

この手順では、1.の時点で汚れた手で触ったハンドル部は「汚れている」と判断されるため、3.でハンドル部を触った時点で手が再汚染される、と判断されます。再汚染を防止するためは、2.の手洗い後に、ハンドル部に触らなくても水が止められる構造にする必要があり、これを満たすためにセンサータイプなどの非接触水栓を設置することが必要です。

4.十分な数と大きさのシンクを設置しているか?

キッチンカー(移動販売車)のキッチン部分に設置すべきシンクの数と大きさは地域によってルールが異なります。必ずキッチンカーを製作する前に保健所に、営業許可を取得するために必要なシンクの数と大きさの確認しましょう。

5.収納ケースや棚の設置は適切か?

収納ケースや棚には扉がしっかり付いていることがポイントとなります。保健所によって異なりますが、虫が入らないレベルでしっかりと扉が隙間なく閉まることが条件の場合があります。既製品を購入したり、プロに製作を依頼する場合は問題にならないでしょうが、DIYで設置した場合には不備にならないよう注意が必要です。

6.手指を洗浄消毒する設備がそろっているか?

キッチンカー運営において、一番気をつけなければならないことは、食中毒を発生させないことです。食中毒の発生を防ぐためには、常に手指を洗浄消毒ができる場所と設備を確保することが欠かせません。具体的には、手洗いせっけん・消毒用アルコール・キッチンペーパーなどをストック分も含めて準備しておきましょう。

7.十分な換気ができる構造になっているか?

「車の窓を開ければ換気になるから大丈夫」と思ってしまいそうですが、換気扇がないキッチンカー(移動販売車)は保健所の営業許可がおりません。また、熱くなりがちな夏場は、換気扇があることで作業を進めやすくなります。

しかし、換気扇があるということは、空気がはいる穴があるため、虫などが侵入しない工夫も必要です。窓に網戸をつけたり、網戸付きの空気穴などの工夫をしましょう。

8.冷蔵庫・冷凍庫が設置されているか?

キッチンカーで保冷が必要な食材を扱う場合には、冷蔵庫・冷凍庫の設置が欠かせません。キッチン部分のスペースが限られるキッチンカーでは、調理台・作業台としても利用できるコールドテーブルを設置する車両が少なくありません。

冷蔵庫・冷凍庫を設置する場合には、走行中にも電源を供給できる体制が必要です。蓄電池などの電源供給設備も忘れずに準備しましょう。

9.ふた付きのごみ箱を設定しているか?

キッチン部分で出たごみを捨てるためのごみ箱も忘れずに準備しましょう。ふた付きの市販ごみ箱で十分ですが、念のため保健所で必要な容量(何リットル以上の容量が必要か)を確認した上で購入することをおすすめします。

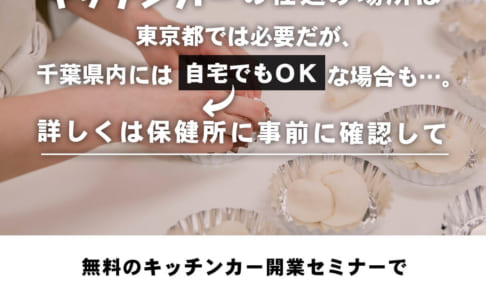

10.仕込み場所を確保できているか?

キッチンカーの営業許可取得に向けて、キッチンカーの車両に求められる設備について解説してきましたが、同じくらい「仕込み場所」の確保も営業許可を取得するためには重要です。多くのキッチンカーでは、営業前に食材をした準備する工程(仕込み)が必要となるため、保健所への申請時には「仕込み場所」の情報も明記しなければなりません。

調理そのもの以外の工程でも、東京都では以下のような行為を行うための施設を仕込み場所と定義しています。

- 自動車で取り扱う食品の調理、包装等

- 器具等の洗浄、消毒

- 給水タンクへの給水

- 食品、容器包装等の保管

出典:自動車関係営業許可申請等の手引き|東京都保健福祉局 公式サイト

2021年6月の改正食品衛生法施行後も、仕込み場所として認められる条件は地域ごとに異なるので、必ず出店予定地域を管轄する保健所への確認が欠かせません。仕込み場所については、以下の記事で詳細に解説しています。

» キッチンカーの仕込み場所の準備を徹底解説!無いときの対応策も紹介

スムーズにキッチンカー(移動販売車)の営業許可証を取得するコツ

キッチンカー(販売移動車)の営業許可証を取得する際には、キッチンカー製作と許可申請の両方を自分でやる、キッチンカー製作は専門会社に依頼し許可申請のみ自分でやる、という2パターンがあります。キッチンカー製作自体を自分でやる場合には、キッチンスペースの床・壁の材質から保健所で確認して進めなければなりません。

一方、キッチンカー製作の専門会社であれば、基本的な情報は把握しているので、調理設備など細かい条件を自分で保健所に確認すれば飲食店営業許可証を取得できるキッチンカーが比較的簡単に入手できます。私の場合は、製作は専門会社に依頼して許可申請手続きのみ自力で行いました。

余談ですが・・

キッチンカー製作会社の中には営業許可証取得のサポート・代行してくれる会社があります。日々、申請業務に携わっている製作会社には、保健所の最新情報が集まってきます。したがって、このような製作会社で購入したキッチンカーであれば、個人で製作した車両で申請するよりも保健所の営業許可証を取得しやすくなるでしょう。

保健所で話を聞いてみて、自力では難しそうだと感じたなら、営業許可申請のサポート・代行サービスを提供している製作会社を利用することも有効な手段です。

株式会社フードトラックカンパニーでは、営業許可申請に関する最新情報に基づいた高品質なキッチンカー(移動販売車)を製作しています。また、営業許可申請サポートも提供していますので、安心してキッチンカーの開業準備を進めることが可能です。

1人で情報収集したために、想定以上の時間がかかったり、車両の再改造が必要になったりして、開業前から「こんなつもりでなかった・・」とならないよう、気になる人は一度ご相談ください。